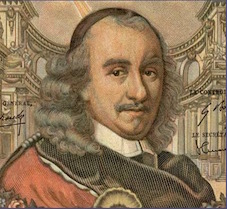

Pierre Corneille (1606-1684)

Secrétaire de Richelieu

Les succès de Corneille attirèrent sur lui l’attention de Richelieu. Le cardinal aspirait aussi à la gloire d’auteur dramatique : il avait auprès de lui quatre secrétaires chargés de mettre en vers ses idées et même de faire pour lui des pièces de théâtre ; il proposa à Corneille de l’associer à ses travaux littéraires. Corneille accepta avec empressement cette place, dont il avait d’ailleurs besoin ; à cette époque, il se trouvait chargé de tout le poids de sa famille, dont il était devenu le seul soutien après la mort de son père. Outre son frère Thomas, plus jeune que lui, il avait une sœur qui fut plus tard la mère de Fontenelle, le célèbre secrétaire perpétuel de l’Académie française.

Quoique secrétaire de Richelieu, Corneille n’en continua pas moins à composer des pièces de comédie. Il fit représenter successivement la Galerie du Palais, la Suivante et la Place royale et donna une tragédie, Médée, où brilla le premier éclair de son génie. Les faveurs de Richelieu ne furent pas de longue durée. On raconte que Corneille ayant fait quelques changements à une comédie dont le ministre lui avait donné le canevas, Richelieu, étonné qu’on osât ne pas approuver ce qu’il avait fait, retira à Corneille sa collaboration et les bénéfices qu’elle lui procurait. Le poète quitta alors Paris, et revint à Rouen auprès de sa famille. Découragé, il allait renoncer à l’art dramatique, lorsqu’un jour il rencontra un ancien secrétaire de la reine Marie de Médicis, qui l’engagea à chercher des inspirations nouvelles dans le théâtre espagnol, lui signalant, en particulier, le Cid, de Guillen de Castro. Corneille suivit ce conseil et trouva de cette manière le plan de son immortelle tragédie.

L’immense succès

Il serait difficile de dire l’enthousiasme que cette pièce produisit lorsqu’elle parut. Pour la première fois on voyait sur la scène une intrigue noble et touchante, une lutte vraiment dramatique entre les sentiments les plus tendres et les devoirs les plus sacrés. L’admiration fut telle, que pendant longtemps on conserva l’habitude de dire : Beau comme le Cid.

Ce succès prodigieux souleva contre Corneille toute la cabale envieuse de ses rivaux ayant à leur tête Scudéry. Il leur répondit avec une noble fierté : « Je sais ce que je vaux et crois ce qu’on m’en dit. » Scudéry, appuyé par Richelieu, jaloux de son ancien secrétaire, obligea l’Académie à entrer dans le débat et à donner son avis ; c’était lui imposer d’avance la pénible tâche de critiquer un chef-d’œuvre. À cette occasion, le poète écrivit les vers suivants :

« Qu’on dise bien ou mal du fameux cardinal,

Ma prose ni mes vers n’en diront jamais rien ;

Il m’a fait trop de bien pour en dire du mal,

Il m’a fait trop de mal pour en dire du bien. »

L’Académie ne voulut pas déplaire à Richelieu, mais elle était trop éclairée pour rabaisser le vrai mérite. Dans ses Observations sur le Cid, elle trouva que le sujet n’était pas bon, mais ne dit rien du poète. La postérité a donné raison à Corneille contre l’Académie et a justifié ces vers de Boileau :

« En vain contre le Cid un ministre se ligue,

Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue.

L’Académie en corps a beau le censurer,

Le public révolté s’obstine à l’admirer. »

Chefs-d’œuvre

Corneille répondit aux attaques inspirées par la malveillance et la jalousie, en donnant à la scène française de nouveaux chefs-d’œuvre. Il fit successivement Horace, Cinna, Polyeucte.

Avant de présenter Polyeucte au théâtre, Corneille voulut lire cette tragédie à l’hôtel de Rambouillet. La pièce, dit Fontenelle, fut applaudie autant que le demandaient la bienséance et la grande réputation que l’auteur avait déjà ; mais quelques jours après, Voiture vint trouver Corneille et prit des tours fort délicats pour lui dire que Polyeucte n’avait pas réussi comme il pensait, que surtout le christianisme avait infiniment déplu. Corneille, alarmé, voulut retirer la pièce d’entre les mains des comédiens qui l’admiraient, et ne consentit à la leur laisser qu’à force de prières et de supplications. La postérité n’a pas plus ratifié le jugement de l’hôtel de Rambouillet qu’elle n’a justifié pour Le Cid le jugement de l’Académie française.

Corneille eut aussi le mérite de donner Le Menteur, la meilleure comédie qui eût encore paru au théâtre, et Molière n’hésita pas à reconnaître la valeur de cette pièce : « Lorsque Le Menteur parut, disait-il à Boileau, j’avais bien envie d’écrire, mais j’étais incertain de ce que j’écrirais ; mes idées étaient confuses ; cet ouvrage vint les fixer. Sans Le Menteur, j’aurais fait, sans doute, quelques pièces d’intrigues, mais je n’aurais jamais fait Le Misanthrope. — Embrassez-moi, lui dit Boileau, voilà un aveu qui vaut la meilleure comédie. »

Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte sont les chefs-d’œuvre de Corneille. Après ces tragédies, nous n’avons à mentionner, à l’exception de Pompée et de Rodogune, que des pièces très inférieures à son génie : Héraclius, Nicomède, Pertharite, Œdipe, la Conquête de la Toison d’or, Sertorius, Sophonisbe, Othon, Agésilas, Attila. On connaît l’épigramme de Boileau :

« Après Agésilas,

Hélas !

Mais après Attila,

Holà ! »

Puis vint Racine…

Ces dernières pièces parurent au moment où Racine jouissait du plus grand succès.

Un caprice de la fameuse Madame, Henriette d’Angleterre, fit ressortir la différence de ces deux génies, l’un à l’apogée de sa gloire, l’autre en pleine décadence. Elle voulut que les deux poètes composassent une tragédie sur un même sujet : les Adieux de Titus et de Bérénice. Corneille fut vaincu. De sa tragédie, on n’a retenu qu’un beau vers : « Chaque instant de la vie est un pas vers la mort. »

Après la chute de ses dernières tragédies, Corneille renonça au théâtre et se tourna vers la religion. Les Jésuites lui conseillèrent de traduire l’Imitation de Jésus-Christ.

Il employa douze ans à cette traduction ; on y trouve de très beaux vers, mais on n’y sent pas l’onction et la simplicité de l’original. Il traduisit aussi les Hymnes du Bréviaire romain, les Psaumes de la Pénitence, mais toutes ces poésies sont médiocres.

Les succès de Racine attristèrent d’autant plus la vieillesse de Corneille qu’il se faisait plus d’illusions sur le mérite de ses dernières œuvres ; il en attribuait la chute, non à leur médiocrité, mais aux caprices de l’opinion et à la cabale. Des embarras pécuniaires assombriront ses derniers jours. On sait que Corneille recevait une pension de deux mille francs qui cessa de lui être payée à la mort de Colbert. Dans les derniers mois de sa vie, la maladie épuisa ses ressources. Boileau, informé de sa position cruelle, courut à Versailles et offrit au roi le sacrifice de sa propre pension : « Je ne puis sans honte, dit-il à Mme de Montespan, recevoir une pension du roi, tandis qu’un homme tel que Corneille en serait privé. » Louis XIV s’empressa d’envoyer cent louis à l’illustre malade. Deux jours après, Corneille expirait à l’âge de soixante-dix-huit ans.

Racine, qui venait d’être nommé directeur de l’Académie française, demanda de prononcer son oraison funèbre ; cet honneur fut confié à un autre. Le poète Benserade dit à Racine : « Si quelqu’un pouvait prétendre à enterrer Corneille c’était vous, et vous ne l’avez pas fait. »

Trois mois après, Racine se dédommageait en prononçant à la réception de Thomas Corneille, successeur de son frère à l’Académie, un magnifique éloge de Pierre Corneille.

Daniel Bonnefon, Les Écrivains célèbres de la France, Librairie Fischbacher, 1895