Pour en savoir plus, consultez notre charte.

La libération de Larouillies : 7 novembre 1918

- Présentation du 114e Régiment d’infanterie

- Récit de Pierre Paul (1887-1971) Le 114e au feu. Historique de la guerre 1914-1918, Impr. E. Payet (Saint-Maixent), 1923.

- Récit du sous-lieutenant Thibault

- Lettre d’Alfred Bonneau, radio au 114e RI

1. Le 114e régiment d'infanterie de ligne est un régiment de l'armée française, dont l'existence a été marquée par plusieurs dissolutions et re-créations au fil des guerres. Il a glorieusement participé aux actions de la Révolution, de l'Empire et de la République au cours des derniers conflits mondiaux, en France et au-delà de ses frontières.

Sa devise : Peur ne connaît, mort ne craint

Fourragère aux couleurs du ruban de la Croix de guerre 1914-1918

Décorations : Sa cravate est décorée de la

Croix de guerre 1914-1918, avec deux palmes

(deux citations à l'ordre de l'armée après Verdun et après la bataille du Matz, 1918).

Lourd tribut

Les soldats du 114e participent en 1917 aux campagnes de Champagne et Lorraine dans le secteur du mont de Sapigneul. Le régiment relève les 150e et 161e RI. Il subit de lourdes pertes : 115 morts et 345 blessés. Il s’installe ensuite en août 1917 en forêt de Parroy (Meurthe-et-Moselle), un secteur moins exposé qu’auparavant.

Début 1918, le régiment quitte Parroy et rejoint Grivesnes (Somme). Mis en alerte, le 114e participe aux terribles combats de Méry (Oise). Du 11 au 13 juin : Méry, Lataule.

Pendant trois jours, (11, 12, 13 juin 1918), les soldats du 114e opposent une vive résistance aux troupes ennemies qui sonnent six fois la charge dans la seule journée du 13 juin. Dans la nuit du 13 au 14, le Régiment est relevé. Ses pertes sont considérables : 650 hommes, dont 24 officiers.

Ce fait d’armes lui vaut la Croix de guerre : « le Vert inoubliable des blés du 11 juin et le rouge, celui du sang qui les a teints », dit le Général Mangin.

Juillet à novembre 1918 : le régiment combat entre Ham et St Quentin.

Le 114e participe activement aux campagnes qui vont libérer le territoire. Tenu quelque temps en réserve, il remonte au front le 17 octobre 1918. Quand l’armistice retentit, les hommes du 114e sont au repos à Féron (Nord) et procèdent à l’inhumation d’un soldat tombé dans les derniers combats. La guerre a coûté au Régiment 3 937 tués : 91 officiers, 250 sous-officiers et 3 596 militaires du rang.

Le drapeau, affreusement déchiqueté, du 114e RI est conservé au Musée de l’Armée aux Invalides.

2. Récit de Pierre Paul :

Dans la nuit du 1er au 2 octobre, les Allemands sont signalés en pleine retraite. Pourtant dans la matinée du 2 nos avant-gardes se heurtent à une sérieuse résistance à hauteur de la voie ferrée de St Quentin à Mézières. L'attaque de Neuville-St-Amand est néanmoins décidée ; deux groupements : l’un (Bataillons Trucy et de La Rocque) ans ordres du Commandant Conscience, l’autre (Bataillons Perron, Dargelos, Geisler) aux ordres du Colonel Bertrand, vont coopérer. Mais l’artillerie est insuffisante : les réseaux de fils de fer sont tellement denses qu’on ne peut songer à les forcer en les cisaillant ; bientôt il faut se replier même jusqu’à la voie ferrée.

Au cours de ces sept jours, malgré les fatigues consécutives aux opérations de la première quinzaine de septembre, le 114 avait réalisé une avance de 5 km et en dépit de ses pertes sensibles, imposé à l’adversaire sa rude et impérieuse volonté.

Tenu quelque temps en réserve, le Régiment est mis le 17 octobre à la disposition de la 15e Division avec l’ordre d’enlever le jour même le hameau de Grougis. Deux bataillons, 2e et 3e, mènent l’opération. Mais il est tara et la nuit tombe avant qu’ils aient pu atteindre leur objectif. Le 18 à 3 heures, le 3e Bataillon se porte sur Marchavennes et Grand Thiollet, le 2e bataillon s’aligne sur lui et l’attaque générale se déclenche sous la protection d’un barrage roulant. Malheureusement le tir de l’artillerie allemande est si intense que la progression s’arrête. Nous perdons beaucoup de monde (dont le Lieutenant Boula et le Sergent-Major Roy) les mitrailleuses nous prennent de flanc ; enfin à 13 heures, grâce au feu de notre A. L. nous atteignons Grand Thiollet et Grougies. Nous pressons l’ennemi en retraite sur Grand Verly mais notre barrage ralentit puis bientôt même paralyse notre marche et nous oblige à revenir sur nos pas. L'adversaire s’accroche au terrain et s’organise sur les actes. Le lendemain, le 2e Bataillon s'empare de Grand Verly, le 3e de Tupigny mais nos patrouilles qui ont réussi à franchir le canal sont rejetées par une contre-attaque. Sans une forte préparation d'artillerie l’opération est présentement impossible. Elle est reprise le 4 novembre par le 135 aidé par le 1er Bataillon du 114 ; ce dernier, après avoir effectué brillamment le passage, atteint le 5 la route de Valenciennes saisissant au cours de l’affaire quatre mitrailleuses, quatre minenwerfer et quatre canons de 77.

Le 114, entièrement concentré à Hannapes se rend le 6 à Esquéhéries, le 7 il traverse la forêt de Nouvion et se porte, 3e et 2e Bataillons en tête, sur Larouillies. Malgré le feu incessant des mitrailleuses allemandes, le village, débordé par le Nord et le Sud, se trouve vers midi aux trois quarts encerclé. Un important matériel est capturé et 700 prisonniers restent en notre pouvoir. À 13 heures, des parlementaires se présentent pour réclamer ces prisonniers, invoquant une suspension d’armes dont ils auraient été avisés. Cette demande paraissant absolument déplacée, les prisonniers sont dirigés sur l’arrière. On conserve le village et on en organise la défense ; mais voilà qu’à la nuit une nouvelle délégation ennemie (plusieurs Officiers, un Oberst en tète) arrive au P. C. du Colonel Commandant le 114.

Scène inoubliable dont tous ceux qui en furent les témoins garderont éternellement le souvenir ! Au milieu de ce bourg en ruines, dans cette pièce éclairée par une chandelle fumeuse, ils entrent, ces Officiers moulés dans leurs uniformes, raides, presque arrogants. Devant eux, tout salis par la bataille, traînant dans leur capote la boue de cette terre de France qu’ils reconquièrent, chaque jour, lambeau par lambeau, les nôtres les regardent bien en face, refoulant la haine qui gronde en leur âme et leur crispe les poings. Ils parlent longuement, ils réclament, ils osent réclamer leurs prisonniers faits ajoutent-ils, illégalement. Le Colonel Bertrand qui écoute ces doléances a redressé la tête à ce dernier mot. Peut-être évoque-t-il à cette heure ces quatre années de lutte implacable et sans merci et devant ces Hobereaux plus barbares, sous leur masque de faux civilisés, que les pirates qu’il a vus au cours de sa longue carrière coloniale lui aussi, à grand-peine, se maîtrise et se contient : « C'est vrai, dit-il, nous vous avons fait 700 prisonniers, c’est un beau chiffre, mais c’est la guerre, je le regrette, nous les gardons. » Et d’un geste, du geste d’un Chef qui venge ses soldats morts, il leur laisse entendre qu’entre lui et eux il n’y a qu’une différence c’est qu’il est vainqueur et qu'ils sont battus.

Le 8 on pousse sur Grand Bois pendant que les Allemands bombardent Larouillies. Le 9 on marche sur Tatimont ; on reprend un contact étroit avec l’adversaire à partir des lisières Est de Buisson Barbet. À midi 30 le dernier objectif, Glageon, on est atteint. Nos bataillons sont dépassés par ceux de la 123e D. I. et 133e D. I. Ou commence à dénombrer les prises : 700 prisonniers, 7 cuisines roulantes, 3 camions autos, 8 caissons de munitions, 40 mitrailleuses et 30 chevaux.

Le 11 novembre, à Féron, on procédait à l'inhumation d’un soldat du 114 tué dans les derniers combats. On apprenait à ce moment que l’ennemi, traqué de toutes parts, venait de demander un armistice. L’émotion serrait les cœurs pendant qu’on rendait les Honneurs suprêmes au brave qui n’avait pu assister au Triomphe final. Une larme glissait sur toutes les joues hâlées par l’âpre vent de la Victoire.

Une larme… une larme de piété reconnaissante pour nos morts, n’est-ce pas là aussi le seul point final véritablement digne de l’historique d’un Régiment de la Grande Guerre ?

Pierre Paul

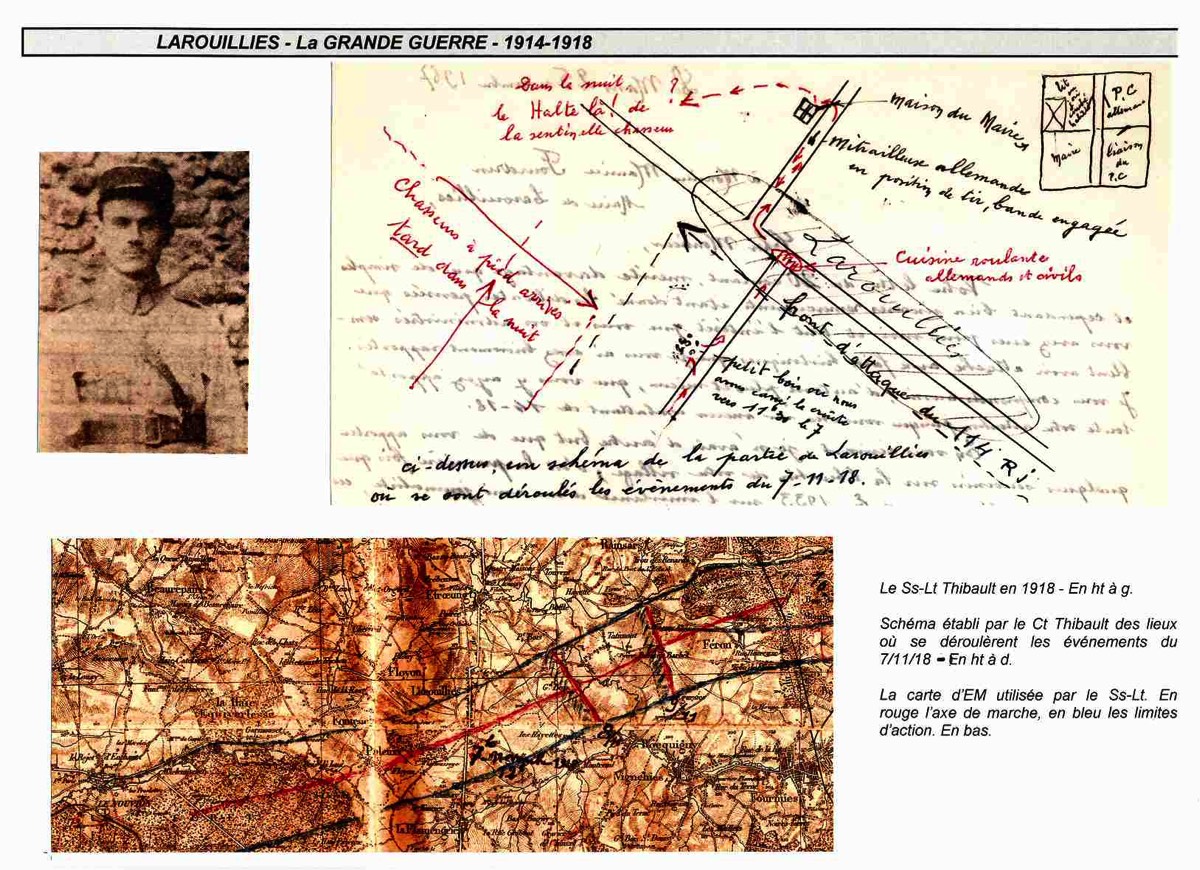

Récit du sous-lieutenant Raymond Thibault

Depuis les derniers jours d’octobre 1918, l’Allemand, sous la pression des armées alliées, accentuait son repli vers la Meuse. Chaque jour, c’étaient des combats meurtriers avec les arrière-gardes et la poursuite étant rendue difficile par les ponts sautés, les carrefours minés, les routes obstruées par les abattis.

Le 7 novembre, le 114e arrive en vue de Larouillies, village qui s’étire en longueur, sur la route nationale de Paris à Maubeuge, à 5 kilomètres au nord de La Capelle.

Vers 11 heures le capitaine MOINEAU de la 9e compagnie du 114e aborde la lisière sud-ouest du village. La première section que commande le sous-lieutenant Thibault est accueillie par les mitrailleuses, dont nous nous emparons en quelques instants ; parmi les prisonniers, se trouve un jeune Alsacien.

Avant de continuer le mouvement en avant, le capitaine décide de faire restaurer les hommes sur les positions occupées… Notre artillerie est loin, l’Allemand ne tire que quelques rares coups de canon, c’est l’accalmie de la bataille.

Tout à coup une rumeur étrange s’élève dans le village. On chante. On crie. Nous prêtons l’oreille, intrigués et stupéfaits d’entendre la Marseillaise dans les lignes allemandes.

Notre décision est vite prise, il faut y aller voir. On abandonne le repas, et, sac au dos, fusil à la main, en route vers le village !

Nous tombons au beau milieu de la distribution de la soupe. Tout Larouillies civil est là, dans la rue, mêlé aux soldats allemands.

Nous sommes vite renseignés par nos compatriotes : les « hommes de soupe » allemands ont apporté la nouvelle que la guerre était finie à midi. Et voilà pourquoi notre chant national, interdit depuis cinquante mois, était envoyé à tous les échos pour saluer la prochaine délivrance.

L’Alsacien que j’ai gardé avec moi me sert d’interprète. Le téléphone a apporté la nouvelle chez eux. Aux cuisines, on l’a vite apprise ! Chez eux, comme chez nous, les cuisines étaient de véritables bureaux de renseignements. Les tuyaux qui en venaient, souvent troués, avaient parfois un fond de vérité, mais la transmission était mauvaise ; pour une fois le tuyau était bon.

Nous, nous ne savions rien. Que faire ?

Français et Allemands sont là, dans la rue, armés, par petits groupes, causant avec la population. Par le truchement de mon Alsacien qui assure à ses camarades une bonne nourriture, nous faisons prisonniers (oh ! très facilement) tous ceux qui se trouvent là, trop contents de s’en tirer dans une si belle occasion.

Cependant d’autres Allemands arrivent. Je les engage à venir chez nous, en les alléchant, comme tout à l’heure, par la nourriture. Devant moi les fusils s’entassent et, figures souriantes, les soldats allemands se rassemblent pour être conduits à l’arrière.

Près de quatre-vingt sont déjà rassemblés, quand arrive, hautain, un feldwebel qui, devant moi, harangue ses hommes.

Que leur dit-il ? demandai-je à mon prisonnier.

Il leur dit que c’est honteux de se rendre sans combattre, qu’ils seront déshonorés quand ils rentreront dans leurs foyers, qu’ils seront condamnés comme déserteurs.

L’effet est immédiat. La discipline allemande n’est pas un vain mot. « Mes » prisonniers reprennent leurs armes et rentrent chez eux, un peu honteux. Que faire, sinon les laisser, alors que je suis seul avec quelques hommes, mon caporal Moreau et mon Alsacien ? La situation aurait pu être retournée « s’ils » n’avaient pas cru vraiment à la fin de la guerre.

Un obus allemand, égaré sans doute, tombe non loin de nous. C’est la débandade chez les Allemands. Le retour casse aussitôt et une quarantaine de prisonniers reste de mon côté. La situation est plus nette.

Dans le village, occupé maintenant par une partie du 3e bataillon, on examine le « butin » de guerre abandonné par les Allemands.

Arrive alors un lieutenant. Je le vois encore : long manteau gris, casquette, binocle.

Dans un français un peu hésitant, il me dit que nous ne devons pas faire de prisonniers. La guerre est finie, chacun doit rester sur ses positions. Son commandant a reçu des ordres par téléphone.

Nous sommes dans l’ignorance complète de ce qui se passe. Pas de liaisons téléphoniques. Les P.C. changent fréquemment, où sont-ils ? Le mieux, puisque la guerre est finie, est de se renseigner chez l’ennemi qui est là, très aimable.

Mon capitaine m’autorise à accompagner l’officier allemand. Je pars avec Moreau et mon interprète. Nous sommes armés.

Le P.C. allemand est établi chez le maire de Larouillies dont la maison est un peu écartée, au nord du village. Étonnement des soldats allemands de voir un officier français marcher délibérément avec un officier allemand. Étonnement encore plus grand du maire quand je pénètre chez lui. Il ne sait rien et me serre les mains avec effusion quand je lui annonce notre victoire, notre venue prochaine, la liberté pour lui.

Le commandant allemand qui est dans l’autre pièce, à gauche du couloir, me fait appeler. Par l’Alsacien il me fait dire ce que je sais déjà : suspension des hostilités, positions à conserver. Sur nos cartes, nous convenons d’une ligne à ne pas dépasser, un chemin de terre un peu au nord de la grande route nationale.

Tandis que je suis dans ce P.C., je vois aux vitres des soldats allemands qui vont et viennent, nous regardant curieusement. Leur joie est manifeste. Le commandant sourit. Peut-être est-il content, lui aussi, de voir se terminer ce cauchemar.

Plusieurs fois, je fais la navette entre les lignes pour des questions de détail à régler.

Sur la route, une mitrailleuse lourde est en position, la bande engagée, le tireur à son poste.

À la nuit je veux être prudent. Quand je reviens de « chez nous », je marche sur le milieu de la route, m’éclairant avec ma lampe électrique, mon mouchoir au bout de ma canne tendue. Au sortir des lignes allemandes, je passe à côté du mitrailleur, lui lançant un « Guten tag » et dès que je l’ai dépassé, je marche prudemment dans le fossé.

Quelquefois !.... ; Sait-on jamais !....

La nuit était venue, Larouillies était redevenue calme. Tout à coup surgit une puissante automobile, drapeau blanc déployé : les parlementaires.

Nous n’en sommes pas surpris. Nous les attendions presque, car la guerre est terminée, nous savons cela depuis longtemps. Aussi l’auto traverse tout le village pour arriver par des chemins défoncés dans les lignes françaises où elle allait être accueillie officiellement avec le cérémonial maintes fois rapporté.

Alors que je suis au P.C allemand, Moreau vient me transmettre une note, m’informant que des sapeurs allemands abattent des arbres sur la route d’Etrœungt pour obstruer. Je me plains. Le commandant donne des ordres et ces destructions stratégiques cessent bientôt.

Tandis que Moreau est de l’autre côté du couloir avec le maire, je suis avec le commandant et ses officiers de la compagnie qui viennent tour à tour aux ordres et aux renseignements. Plusieurs, après quatre ans de campagne, parlent assez bien le français :

« Quelles seront les conditions de paix ? Les Anglais ne participeront pas et resteront à Calais ! Napoléon grand général, l’artillerie française meilleure que l’artillerie allemande… Par contre l’infanterie allemande supérieure à l’infanterie française (et j’étais fantassin !)… L’Allemagne et la France alliées seraient les maîtres du monde ».

La veillée se prolonge et la conversation roule sur tous les sujets. On parle encore de troupes, de permissions. Je dis que nous venons du repos, alors que depuis avril, nous n’avons guère connu que le combat.

Le capitaine de la C.M. me montre ses croix, ses insignes : le jeune médecin auxiliaire, qui porte une balafre à la joue, me dit : « C’est ce que vous appelez la Gulture », et il rit.

Je reçus même, tandis qu’ils mangeaient, un véritable morceau de « Pain K » de 1918. Je croyais mordre dans du savon.

Pendant la nuit, il y eut un autre incident. J’étais passé dans l’autre pièce avec le maire. Après avoir bu un café, j’essayais de me reposer.

Le commandant me fit appeler. Des soldats français tiraient sur la droite de son secteur. Évidemment ce n’était pas dans les conventions, aussi me le reprocha-t-il par l’intermédiaire de l’Alsacien qu’ils avaient récupéré.

Avec l’officier adjoint, je décidai d’aller voir ce qui se passait. Nous voilà partis dans la nuit noire.

Tout à coup un « Halte là » nous arrête. Je crie : « Ne tirez pas, officier français ». Et tandis que j’approche, j’entends un nouvel et énergique « Halte là » et le bruit d’un fusil qu’on arme.

Je m’arrête et je lui crie : « Fais pas le con… ! » Il a dû en déduire que c’était bien un Français…. Et il n’a pas tiré. En même temps, je m’éclaire avec ma lampe électrique et je dis d’appeler le chef de poste. Un sergent de chasseurs à pied accourt, suivi de quelques soldats. Stupéfaction de voir un lieutenant français « très poilu », je les convaincs tout de suite au sujet des événements de l’après-midi.

« La guerre est finie, rester là où l’on est, sans tirer ».

Je ris de voir les soldats courir dans toutes les directions colporter la nouvelle, et, je demande à être conduit au commandant de compagnie. Au P.C. établi dans une maison isolée, je me présente. J’expose la situation aux officiers qui n’en peuvent croire leurs yeux et leurs oreilles. Ils voudraient d’amples détails, mais je ne sais autre chose que ce que nous ont appris les Allemands.

Je dis que nous sommes arrêtés sur telle ligne depuis midi, que nous ne pouvons pas dépasser.

Poignées de mains, joie du retour envisagé, et quelques minutes après, j’étais de retour chez le maire. J’étais exténué, je n’avais pas mangé depuis le casse-croûte interrompu et j’avais mal digéré le pain « K ». Une migraine me tenait depuis plusieurs heures, aussi après un nouveau café pris avec toute la famille du maire, je m’étendis sur un lit, tout habillé, prêt à toute éventualité. Il était environ minuit.

Le 8 novembre à 5 heures 30, le commandant me fait appeler. Je me présente.

Dans la salle tout est emballé, les sacs sont paquetés, le téléphone est replié. Les officiers et les agents de liaison sont équipés.

Que se passe-t-il ?

Tandis que j’observe, le commandant parle au jeune Alsacien. Quand il a fini, notre interprète me dit ces paroles qui me glacèrent le sang et dont je me souviendrai toujours :

« Les pourparlers sont déchus ». La guerre allait donc recommencer. Il fallait craindre encore après avoir entrevu un retour joyeux. Entendre siffler les balles, ou éclater les obus, étouffer sous le masque…Etait-ce possible ?

« Nous partons sans combattre. Si vous avancez nous tirerons, si vous nous attaquez, nous nous défendrons ».

J’essaie d’avoir quelques renseignements, mais par deux fois le commandant me fait dire : « Je ne peux pas vous le dire ». Alors nous nous saluons militairement.

Sur la route plus de mitrailleuse. Je cours, j’ai hâte de prévenir mes chefs.

Je passe d’abord au bataillon. Je frappe chez le capitaine Dargelos qui commande le 3e bataillon et dort dans un bon lit. Quel fin de rêve quand je lui annonce le repli des Allemands et la reprise des hostilités !

« Courez vite prévenir le colonel » me dit-il.

En passant, je n’oublie pas de prévenir ma compagnie et mon capitaine. Quel réveil pour eux tous ! Peut-on imaginer plus cruelle chose ? Combattre ! Combattre encore, quand on a cru à la paix pendant plus de 18 heures.

J’arrive au P.C. Je rends compte de ce qui se passe dans les lignes allemandes… Chez nous les ordres arrivaient de reprendre le mouvement en avant.

À 8 heures le combat reprenait, et, peu après, un rideau de mitrailleuses nous empêchait d’aller plus loin, tandis que l’artillerie allemande bombardait Larouillies.

Il fallut reprendre le combat, encore pendant trois journées qui nous parurent bien longues. Nous eûmes quelques tués, dont le sergent Couvrat, mort d’une balle en pleine poitrine, il était au front depuis le début de la guerre. Enfin le 11 novembre, le véritable armistice nous arrêtait à la frontière belge, entre Trélon et Chimay.

L’historique du 114e R.I. rapporte que dans la matinée du 7 novembre, le régiment fit 700 prisonniers et s’empara de 7 cuisines roulantes. 3 camions autos, 8 caissons de munitions, 40 mitrailleuses, 30 chevaux.

Il faut noter que les parlementaires allemands ne se sont pas arrêtés à Larouillies, car les commandements des deux côtés, en fixant le point de passage des lignes, ne croyaient pas les troupes françaises aussi avancées.

En 1974, la place de la mairie de Larouillies a été baptisée « Place du sous-lieutenant Thbault et du 114e RI. »

4. Lettre d’Alfred Bonneau, ancien radio au 114e RI

Copie de la lettre de Monsieur Alfred Bonneau adressée à Monsieur le Maire de Larouillies et datée du 6 novembre 1968.

En 1918 Monsieur Bonneau était radio au 114e R.I.

Tournon St Martin le 6 novembre 68

Monsieur le Maire de Larouillies,

Un ami, chef de service à la sous-préfecture d’Avesnes, vient de me faire parvenir L’Observateur du 8 novembre. Je suis heureux d’y relever l’article concernant votre commune. Ayant couché le 7 novembre 1918 dans votre localité, j’ai vu, un peu avant la nuit, passer un colonel allemand à cheval, un cigare aux lèvres, se rendant en parlementaire près du Colonel Bertrand du 114e R.I. commandant par intérim l’infanterie divisionnaire, 114, 125, et 135.

Il venait réclamer la remise de 700 prisonniers, pris vers midi dans Larouillies.

(Si mes souvenirs sont exacts, j’ai passé la nuit dans une maison située à droite d’une rue partant de la place et qui descendait vers la sortie du bourg.)

C’est de là, qu’au début de la nuit, j’ai appris par un message radio du G.Q.G., le passage à Haudroy des plénipotentiaires se rendant à Compiègne.

Le lendemain, salués par une dernière rafale d’obus, nous avons repris, vers 10 heures, notre marche en avant en direction du Grand Bois, Tatimont et Glageon, que nous atteignons le 9 vers midi. Là s’est terminée la guerre pour le 114e et la 152e D.I.

Les 123e et 133e D.I. s’étaient rejointes pour continuer la poursuite vers la frontière belge.

À l’occasion de ce cinquantenaire, je me permets, Monsieur le Maire, de vous adresser ainsi qu’à vos administrés, mes meilleurs souvenirs de ce glorieux temps.

BONNEAU Alfred, Radio au 114e R.I.